CCF (Chest Compression Fraction) とは

CCFとは「胸骨圧迫比」です。質の高いCPRについて特定されている要素の一つです。CCFは心停止中に実施された胸骨圧迫をしている時間の割合です。

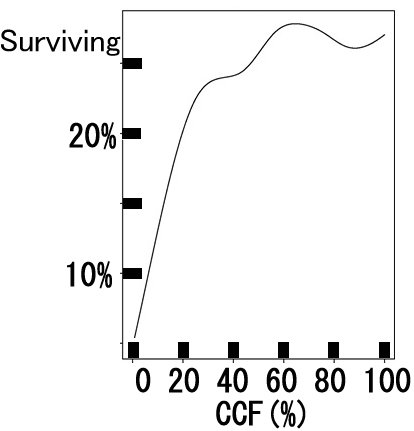

蘇生率を上げるためには、CCFの値を大きくすることが望まれます。

心停止期間とは、心停止が最初に確認された時間から、

持続的な心拍が最初に回復した時間までと定義されます。

Coster2010 (2010/10/19)

506人の院外心停止の観察研究で、CCF)が増加すると生存退院率が向上し、

CCFが0.6を超える場合に最も良い結果だと示されています。圧迫速度が100から127/分の間にある場合、

このCCFの値となり、胸骨圧迫が行われる数が60回/分を超える。

Sayre et al Part 5: Adult Basic Life Support S301 [PDF]

AHAコンセンサスステートメント (2013/7/23)

専門家のコンセンサスでは、さまざまな状況で達成できるCCFは80% (CCF=0.8)となっている。

院外心停止に関するデータによるとCCF低値はROSC減少と生存退院率減少の低下と関連していた。

生存率を改善するCCF上昇法の一つはショック適用前の休止時間を短縮すること。

AHAガイドライン2010では、胸骨圧迫のテンポは100/分以上を推奨している。

胸骨圧迫のテンポの低下に伴いROSC(自己心拍再開)が優位に激減し、

テンポが早いと冠動脈血流が減少し 目標とする圧迫の割合が低下する可能性がある。

北米の院外心停止症例登録データベース(ROC epistry)から、

圧迫テンポと生存率の関連性について、100〜120回/分の圧迫が

ベストである旨のエビデンスが得られ、この範囲が提案されている。

この範囲外のテンポは、生存退院率を低下させると考えられる。

Meaney et al Improving CPR Quality 419 [PDF] 日本語訳 [PDF]

CCFと生存率の関係

CCF60%以上が推奨されています。良好なチームであれば80%の目標を達成可能です。

Christenson et al.

Chest Compression Fraction Determines Survival in Patients With Out-of-Hospital Ventricular Fibrillation

http://circ.ahajournals.org/content/120/13/1241.full

心停止を認識したら、すぐにCPRを始めることが重要です。

現状でのAHA-HCPコースでは、胸骨圧迫のテンポの下限値100回/分だけが設定されています。

上限値は設定されていませんが、可能であれば上記のAHAステートメントに従い、

上限値を120回以下にできれば、生存退院率を上げられると考えられます。

CPRサイクルの間のCCFの値の計算は、

CCF = (30回の胸骨圧迫をしている時間)÷(中断時間(人工呼吸))

で求められます。CCFの値は0.6以上で、高い方がより蘇生率を上げることができると考えられますが、

2人法の時は、0.8にできるかもしれませんが、一人法CPRでは、容易ではないと思います。

BLSコースでのCPRスキル練習と実測値

AHA岡山BLS・JEMTA日本救命協会では、質の高いCPRスキルを身につけて頂くため、上記の5つ点に留意してトレーニングを行っています。

CPRスキルを練習するため、受講生お一人ごとにG2010専用の適切な器材をご用意しています。

十分な練習時間を取り、質の高いCPRスキルを身につけていただけます。

またCPR練習専用の測定機器を開発しており、CPRスキル確認の時は、

その場でスクリーン上に胸骨圧迫のテンポ(回/分)、中断時間(秒)、

CCF(chest compression fraction)値[≧0.6] の計測結果を、オンラインで表示できます。

楽しい雰囲気の中で、練習した成果(CPRの質)も確認できます。

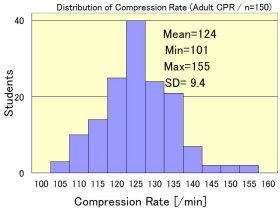

胸骨圧迫の速さの実測例

以下は、旧ガイドライン2010での、BLSコースでの実測値です。

コースの目標である100回以上は皆クリアーされています。

早すぎる事よりは、深く押す、リコイルを完全にすることの方が大切です。

早すぎると、早く疲れてきて、深さが浅くなったり、リコイルが不完全になります。

本コースでの平均値は124回/分です。Coster2010の範囲内に入っています。

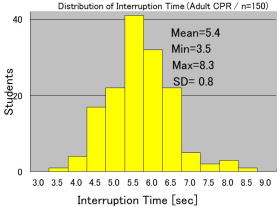

中断時間の実測例

胸骨圧迫後の人工呼吸をなるべく早く完成させるために、

ポケットマスクに持ち返る時間を早くするように訓練しています。

平均5秒で完成しています。

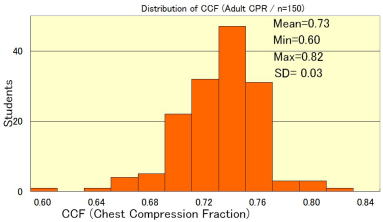

CCFの実測例

早すぎない胸骨圧迫のテンポと中断時間を短くすることで、CCFの値を上げることができます。

全員、0.6は超えていますし、平均値は0.73で、皆さん非常によくできておられます。

受講生の中には0.8の方もおられます。(この値は、除細動前のCCFの値です)

CCFの定義は、心停止期間中の胸骨圧迫をしていた時間の割合です。

心停止期間とは、心停止が最初に確認された時間から、

持続的な心拍が最初に回復した時間までと定義されます。

全体のCCF値の計算時の分母には、除細動による中断時間も含まれますので

コース中では、AEDによる中断時間を短くするため、手早くAEDを使用する訓練も行っています。

全体のCCF値では、AED到着するまでの時間や、ショックの回数など

シナリオによって異なってきます。

除細動前のCCFの値をよくしておかないと、全体のCCF値を0.6より大きくすることは難しくなります。

コースにおいては、除細動前のCPR中のCCFの値をよくするように訓練を行っています。

update 2016.04.12

since 2015.06.23